1、着火是指可燃物在空气中达到一定的温度后由引火源引起且引火源离开后还能继续的燃烧。其中一定的温度是一个非常模糊的界定。到底是多高的温度呢?其实有三个专门的名词来定量描述温度应该多高。它们分别是闪点、燃点、自然点。

2、闪点是指液体挥发的蒸汽与空气混合后遇到引火源能闪燃(闪燃效果是一闪即灭)的最低温度。

3、闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,闪点越低,火灾危险性越大。当液体的温度大于它闪点的温度时,液体随时都能被引火源引燃或者自然,若液体温度小于闪点温度,则不会发生闪燃。

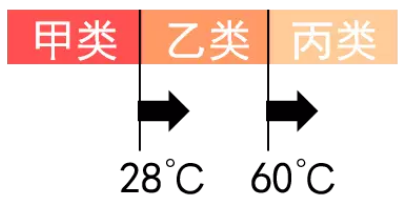

4、实际运用中可以根据可燃性液体的闪点来确定生产、加工、储存此类可燃性液体场所的火灾危险性类别,闪点小于28℃的为甲类、闪点≥28℃至<60℃的为乙类、闪点≥60℃的为丙类。常见的可燃性液体中汽油是甲类、煤油是乙类、柴油是丙类。

5、燃点是指引火源使物质(固、液、气)表面起火且能持续燃烧一定时间的最低温度。

6、物质的燃点越低,温度越容易达到,也就越容易着火。

7、固体的火灾危险性一般用燃点来衡量;在敞开的容器中很难将闪点和燃点区分,故易燃液体的火灾危险性一般用闪点来衡量,其中易燃液体的燃点一般高于其闪点1-5℃(燃点是能持续燃烧一定时间的温度,闪点是一闪即灭的温度,故燃点高一些),且闪点越低,这一差值就越小。

8、自燃是因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,自燃点是可燃物质产生自燃的最低温度,可燃物自燃点越低,温度越容易达到,发生自燃的危险性就越大。

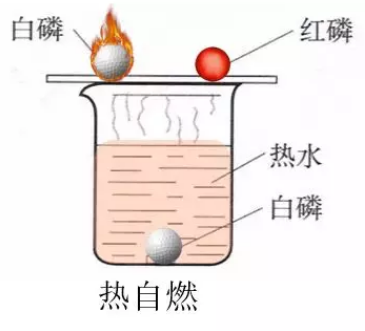

白磷是常见的容易自燃的物质。大家可以看下图热水中有一颗白磷,热水上有一颗白磷,一颗红磷。哪一个会自燃呢?

热水中的白磷缺乏氧气不可能燃烧,热水上的白磷吸收热气温度升高而发生自燃,红磷本不是自燃物质,不会吸收热气发生自燃,故自燃是不需要点火就可以发生的燃烧,这是自燃与闪燃和燃烧最本质的差异。

【例题】

不同形态物质的燃烧各有特点,通常根据不同燃烧类型,用不同的燃烧性能参数来分别衡量不同可燃物的燃烧特性。下列说法中错误的是()。(多选)

(A)闪点是液体挥发的蒸气与空气形成的混合物在规定的试验条件下,遇火源能够闪燃的液体最低温度

(B)易燃液体的闪点一般高出其燃点1~5℃,并且闪点越低,这一差值越小

(C)可燃性液体的饱和蒸气压越高,闪点越低,火灾危险性越大

(D)达到自燃点时,物质与空气(氧)接触,需要明火引燃才能发生燃烧

【答案与解析】

正确答案:BD

解析:闪点的定义为在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇引火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定)。根据闪点的定义,可知A正确;易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,并且闪点越低,这一差值越小;是燃点>闪点,而不是闪点>燃点,故B错误;可燃性液体的饱和蒸气压越高,闪点越低,火灾危险性越大。可知C正确;达到自燃点时,物质与空气(氧)接触,不需要明火的作用就能发生燃烧。可知D错误。

消防知识、消防器材、消防技术、消防法规的学习交流中心 --消防百事通--一起来关注 www.fire114.cn