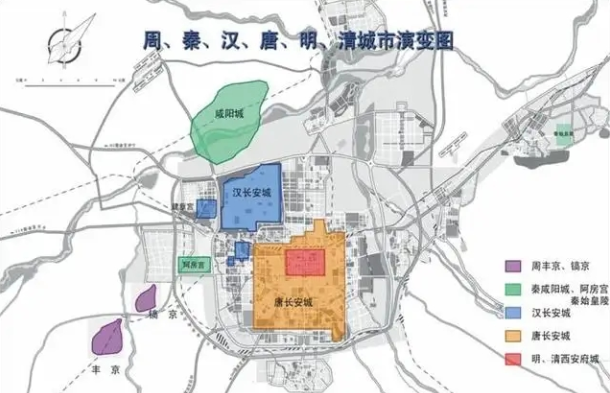

隋文帝在夺取政权后的第二年(582年)颁布诏书,营建新的都城。

新都建在离汉长安东南21里的龙骨原上,取名大兴城。唐代在隋朝的基础上陆续扩建,并改称长安城。

汉代的故都,京城宫阙之间,民居杂处,布局混乱。

隋文帝认为这样不好。于是他命令在新建的都城中要体现明确的功能分区,皇城之内惟列府寺,不使杂人居止。

文帝的这一思想,是都市规划设计的一个重大改革。后人称颂并争相仿效的唐长安城,就是这一思想的发扬光大。

隋唐时期的城市规划和布局,在客观上有利于防范和减少火灾,其特点如下:

功能清楚,责任明确

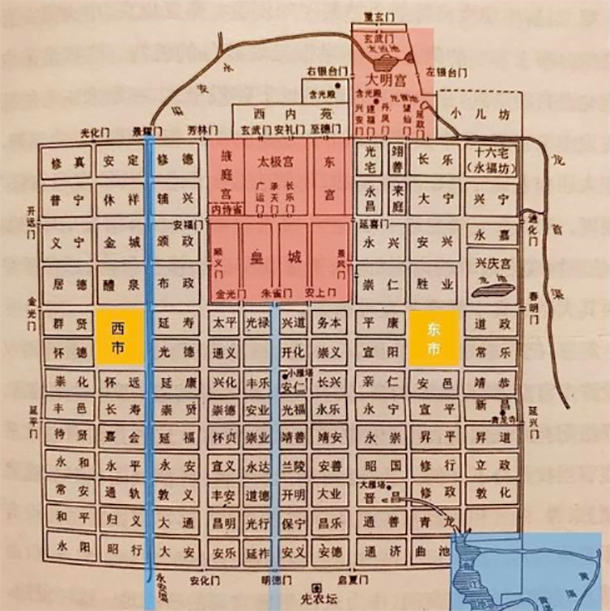

隋唐长安、洛阳城把城市分为皇帝听政、皇族居住以及太仓所在的宫城,宗庙和军政所在地的皇城和居民所在地的郭城等区域。

这种区域划分明确的城市布局使城市管理更加科学。不同的区域都有相应的管理制度和规定,有利于防火措施的落实,减少火灾。

沟渠纵横,扑救方便

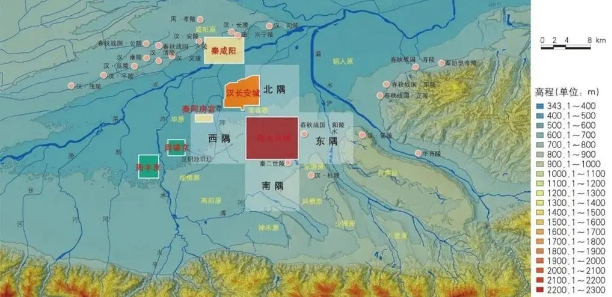

隋初创建长安城时,城中用水皆依赖出自南山的几条河流,开渠引水,使之流入城内。

隋初新开龙首渠、永安渠和清明渠等新渠,唐代又开了多条渠。

洛阳有洛河从城中穿过,因此城中用水比长安方便得多。人们在当年也从洛河引出多条渠道。

长安、洛阳等大城市引水入城,一方面解决了生活用水,便利交通运输,美化环境,同时也为扑救火灾准备了充足的水源,提供确实的保障。

街道宽广,保持间距

建筑物之间的间隔距离,是城市规划的重要思想之一,它对于防止火灾蔓延的意义十分重大。

隋唐时期的长安、洛阳城不仅功能区分,道路整齐,而且街道十分宽阔。

长安城内有南北并列的14条大街和东西平行的11条大街。各里坊间的街道宽度在35~65米,顺城的街道最窄为25~30米。洛阳城定鼎门街亦广百步。

在唐代,人们在与城市火灾斗争中,已清楚地认识到城市街道间距与防火消灾的关系。唐德宗时,杜佑迁任岭南节度使,他下令“开大衢,疏析廛閈,以息火灾”。

坊墙坚实,有利分隔

隋唐时期,人们对墙体的分隔防火作用,有了进一步的认识。

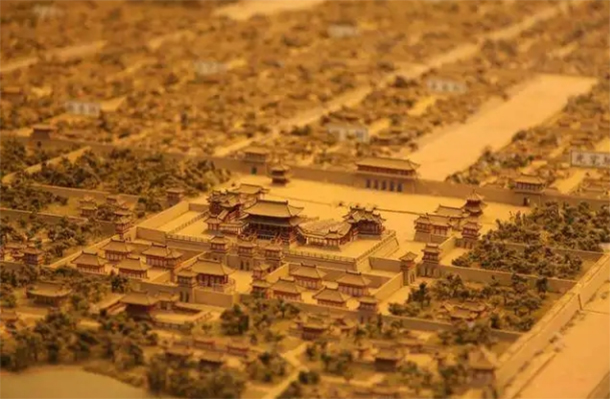

隋唐的长安城,其郭城城墙夯土版筑,每版厚9厘米,一般城墙厚为9~12米;宫城为夯十版筑,十分坚固。

隋唐时期的长安、洛阳城除了城墙,还有坊墙。每坊四周都有围墙,通称坊墙。里坊墙开有坊门,坊门不是随意开设,开几门都有明文规定。

由于长安、洛阳城实施宵禁,坊墙的修建,更有利于维护社会治安,起到防火防盗的作用。

事实上,从现存的资料来看,长安、洛阳两城在隋唐时期,坊内的民居没有发生过火烧连城的严重灾情,可见坊墙从客观上起到了防火隔离的作用。

文|秦苍力

图|来自百度图片

消防知识、消防器材、消防技术、消防法规的学习交流中心 --消防百事通--一起来关注 www.fire114.cn